このページは、カボシアの「EC分析AI」を使う際に役立つ「分析の考え方」や「使い方のヒント」をまとめたお役立ちページです。

EC分析AIは、SQLやプログラミングの知識がなくても、自然言語で「売上の傾向」「顧客構造」「商品の動き」などを分析できるサービスです。

誰でも分析ができる一方で、分析手法の用語や、AIに指示を出す際の“勘所”を少し理解しておくと、より精度の高いアウトプットを得ることができます。

そこで本ページでは、AIがどんな質問に答えられるのか、どのような分析が可能なのかを、カボシアが妄想で(←笑)運営するクラフトビールECの「カボシアの晩餐所」を題材に整理しました。

各分析テーマでは、タブを開くと実際のAIの回答例を確認でき、画像をタップするとチャット画面にアクセスして同じ分析を再現できます。

実際に扱うデータの内容や粒度によって、利用できる分析や結果は異なりますが、このページが皆さまのデータ分析、そしてデータ活用の第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

基礎分析

ビジネスデータの全体像を正確に把握するための、最も基本的な分析カテゴリです。

平均値・中央値・分布・成長率などの“数の性格”を理解することで、事業の現状を定量的に捉えられます。

ここで得られる気づきは、後の顧客分析や商品分析の前提となる重要な基準になります。

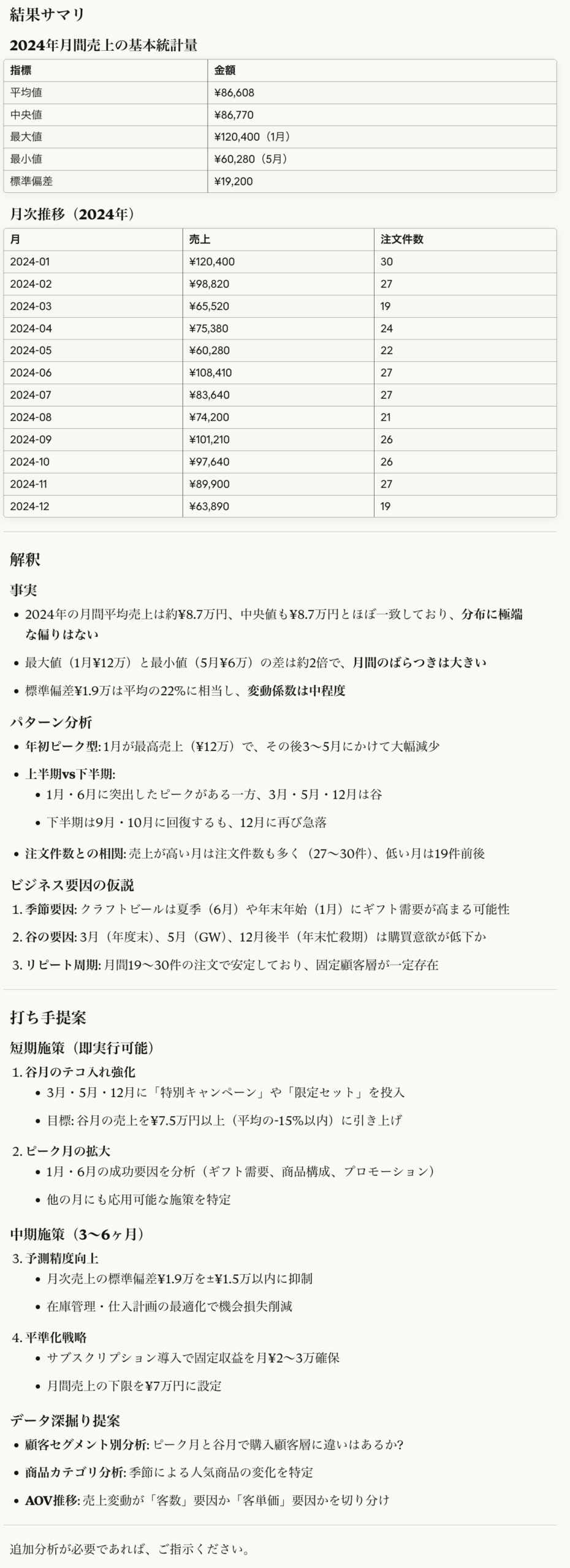

★★★売上・注文の基本統計

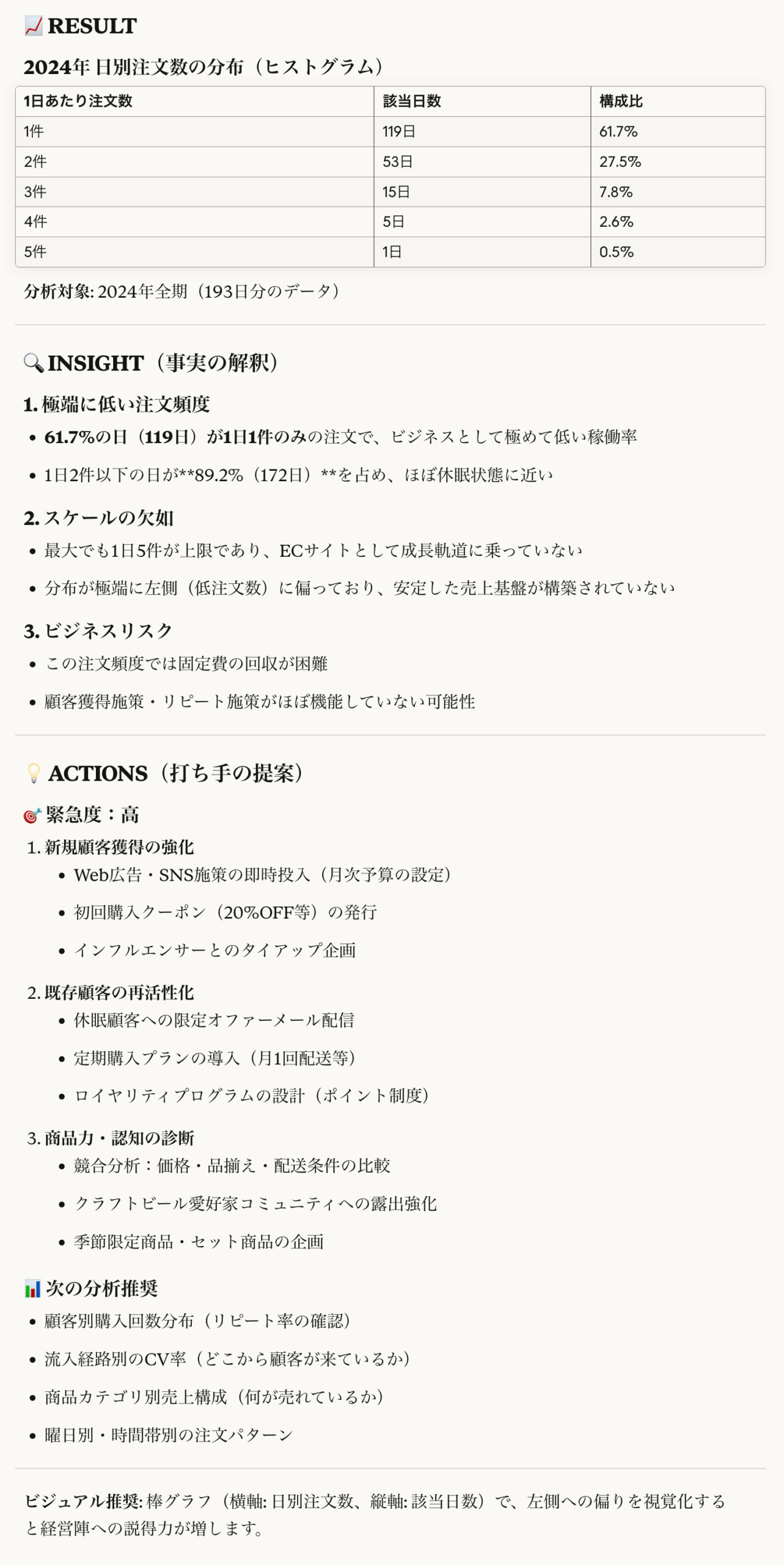

売上や注文数の平均・中央値・最大値・最小値・分布などを確認し、事業のスケールと安定性を可視化します。

「売上の波が大きい」「月ごとに偏りがある」「注文が安定して増えている」など、数字そのものの“クセ”を把握できるため、予算計画や目標設定の精度を上げることができます。

また、これらの統計値を出しておくことで、異常値(特定月の極端な上振れや下振れ)も早期に検知できます。

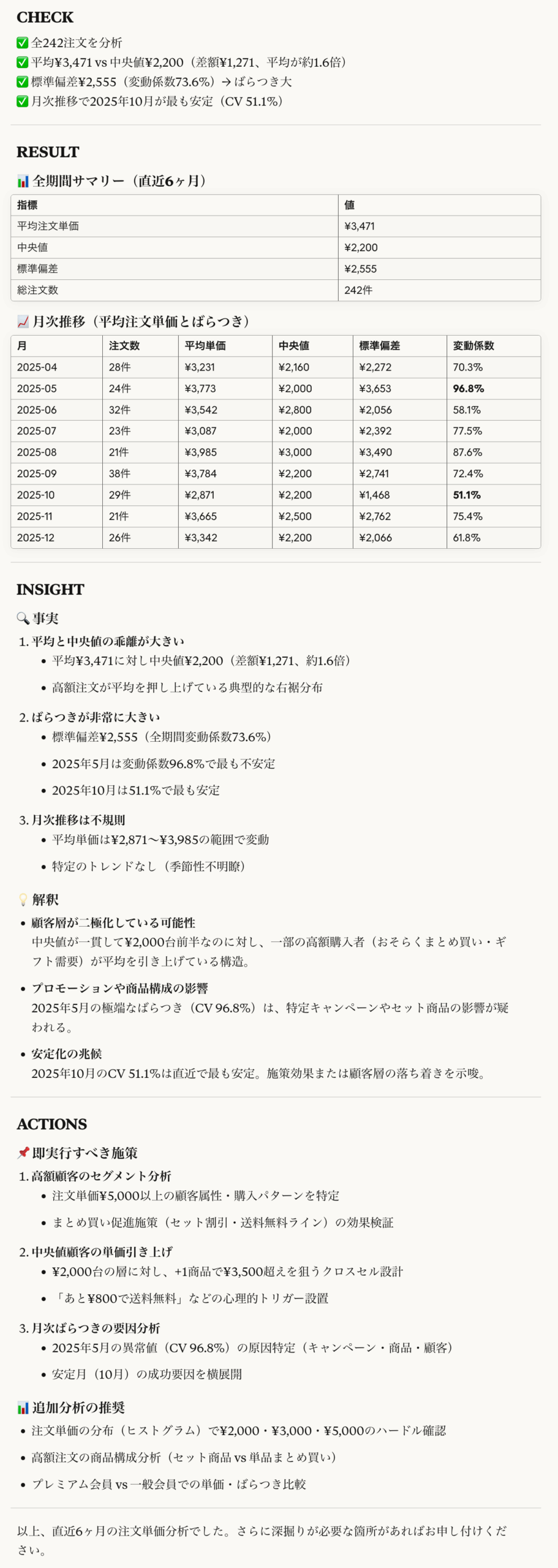

1回あたりの注文金額(平均注文単価)や1顧客あたりの売上(客単価)を算出し、「1人がどれくらい使っているのか」「注文ごとにどれくらいの金額が発生しているのか」を定量化します。

この分析を行うことで、購買単価アップ施策(セット販売、アップセル、価格帯最適化など)の判断材料を得ることができます。

また、客単価の分布を見れば、特定層(高額購入者 or 少額購入者)の存在も見えてきます。

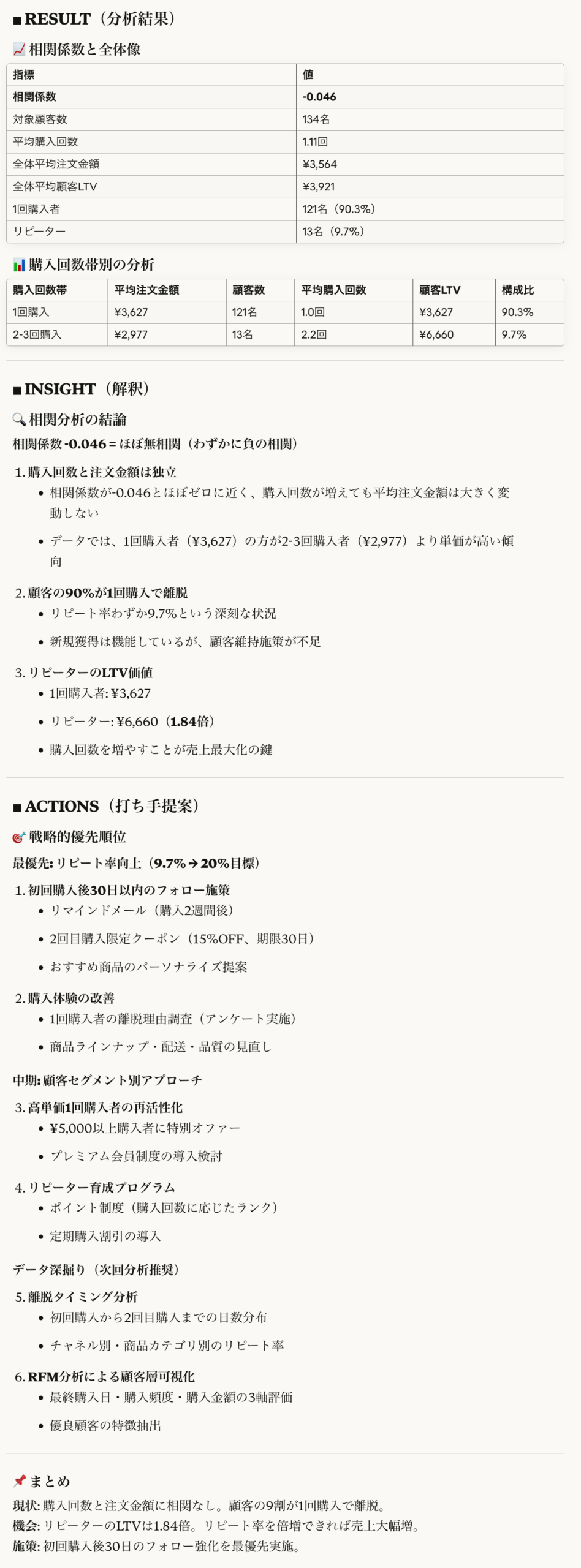

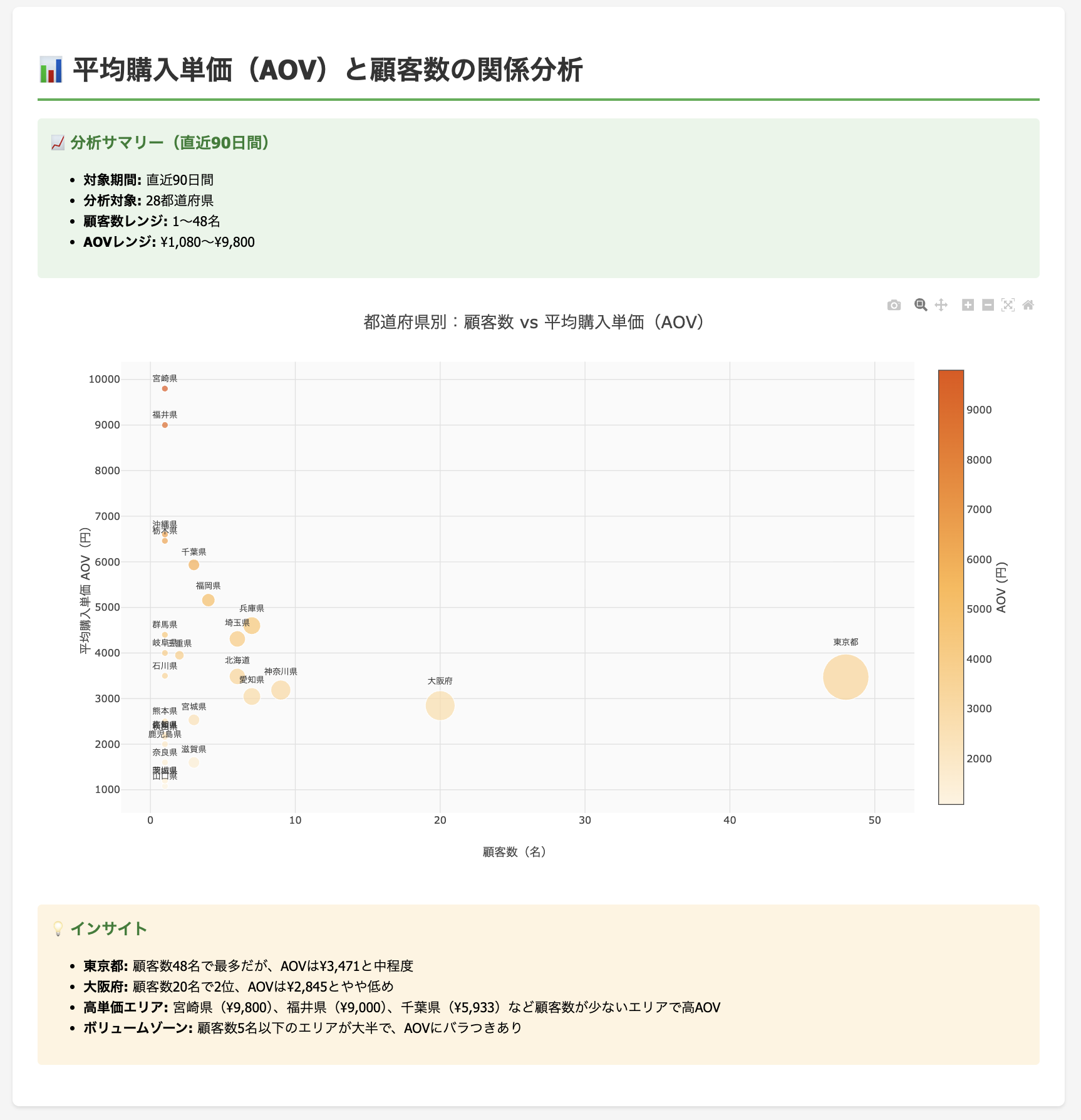

★★☆相関分析

2つの数値指標の関係性を調べ、「どちらがどの程度影響しているか」を把握するための分析です。

たとえば「価格が上がると販売数はどう変化するか」「購入回数が多い人はLTVも高いか」など、直感では分かりづらい“つながり”をデータで明らかにできます。

マーケティング戦略立案や商品改善の優先順位づけに直結する、応用範囲の広い基礎分析です。

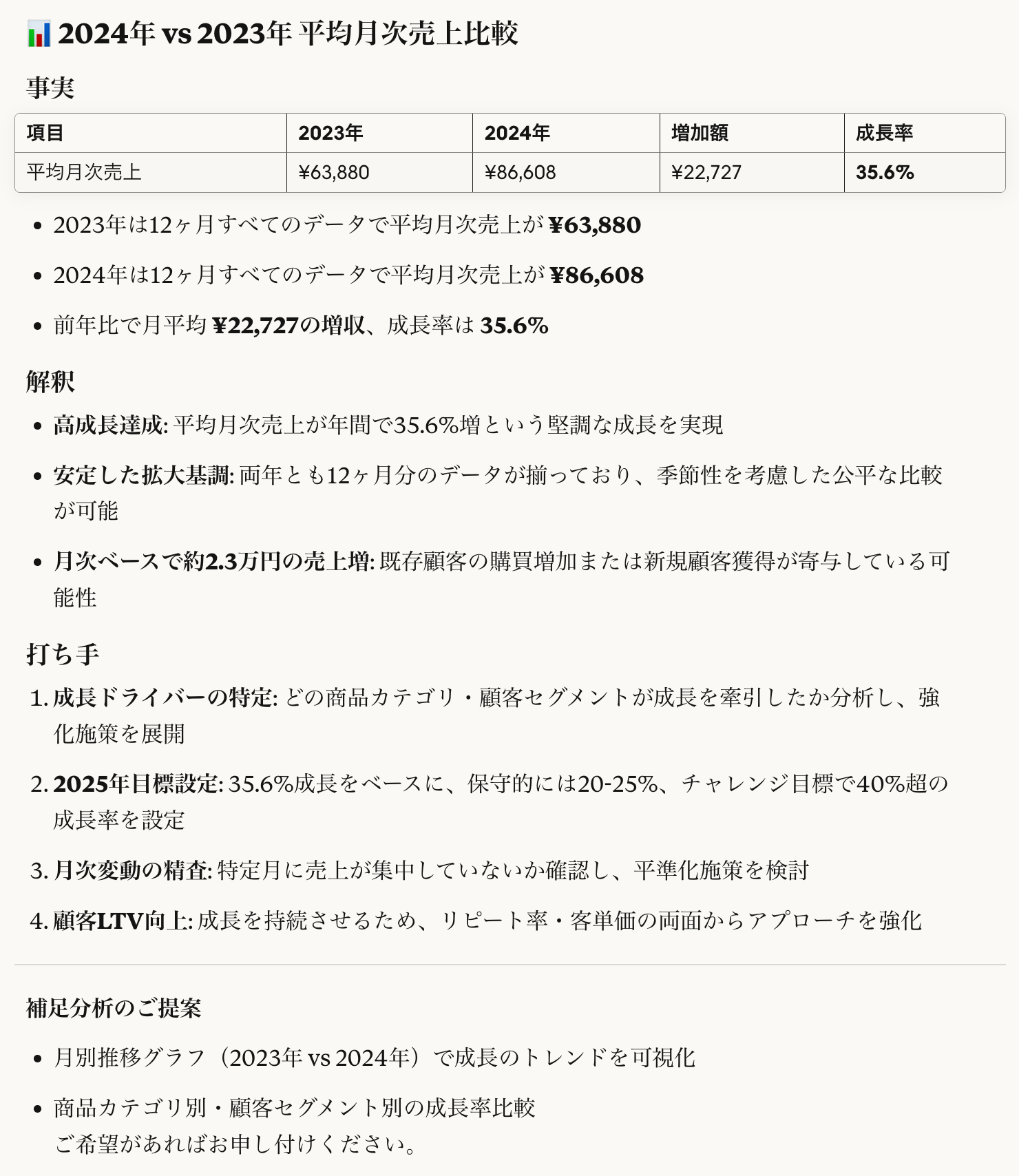

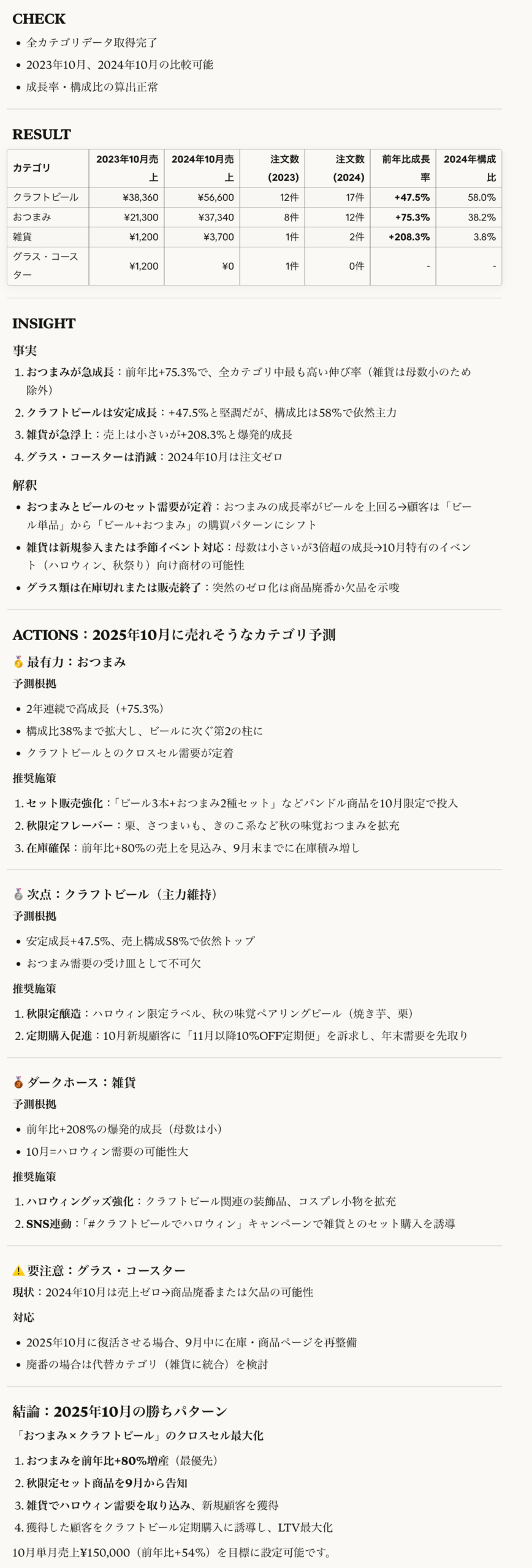

★★★期間比較・平均成長率・イベント分析

過去と現在の数値を比較し、事業の成長度合いや季節的変動を測定します。

たとえば「前年同月比でどのくらい伸びたか」「セール時期にどの程度上振れたか」を定量的に可視化。

また、特定イベント(クリスマスやセール期間)の影響を数値化することで、「どのタイミングで売上が最も動きやすいか」を把握できます。

この分析により、販促カレンダーや施策計画の精度を上げることができます。

顧客分析

顧客一人ひとりの行動を理解し、リピート率やLTVを高めるための中核分析です。

新規とリピーターの関係、購入頻度、購買金額、離脱傾向など、「誰がどのように売上を作っているか」を多面的に把握することで、CRM施策や広告投資の最適化が可能になります。

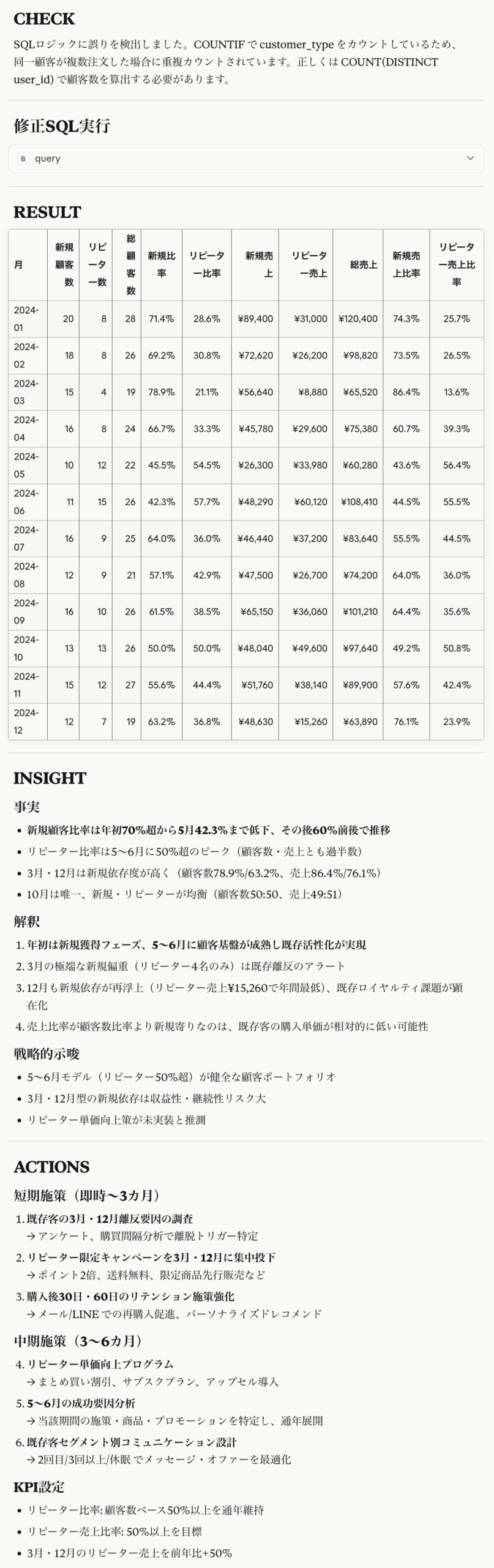

★★★新規・リピーター分析

顧客を「新規」と「リピーター」に分類し、それぞれの売上構成比・人数・平均購入金額などを比較します。

この分析により、売上の成長が新規獲得によるものか、リピートによるものかが明確になります。

リピーター比率が高ければ安定経営の証であり、新規偏重ならリピート育成の余地があります。

マーケティング戦略全体の方向性を見極める入口となる分析です。

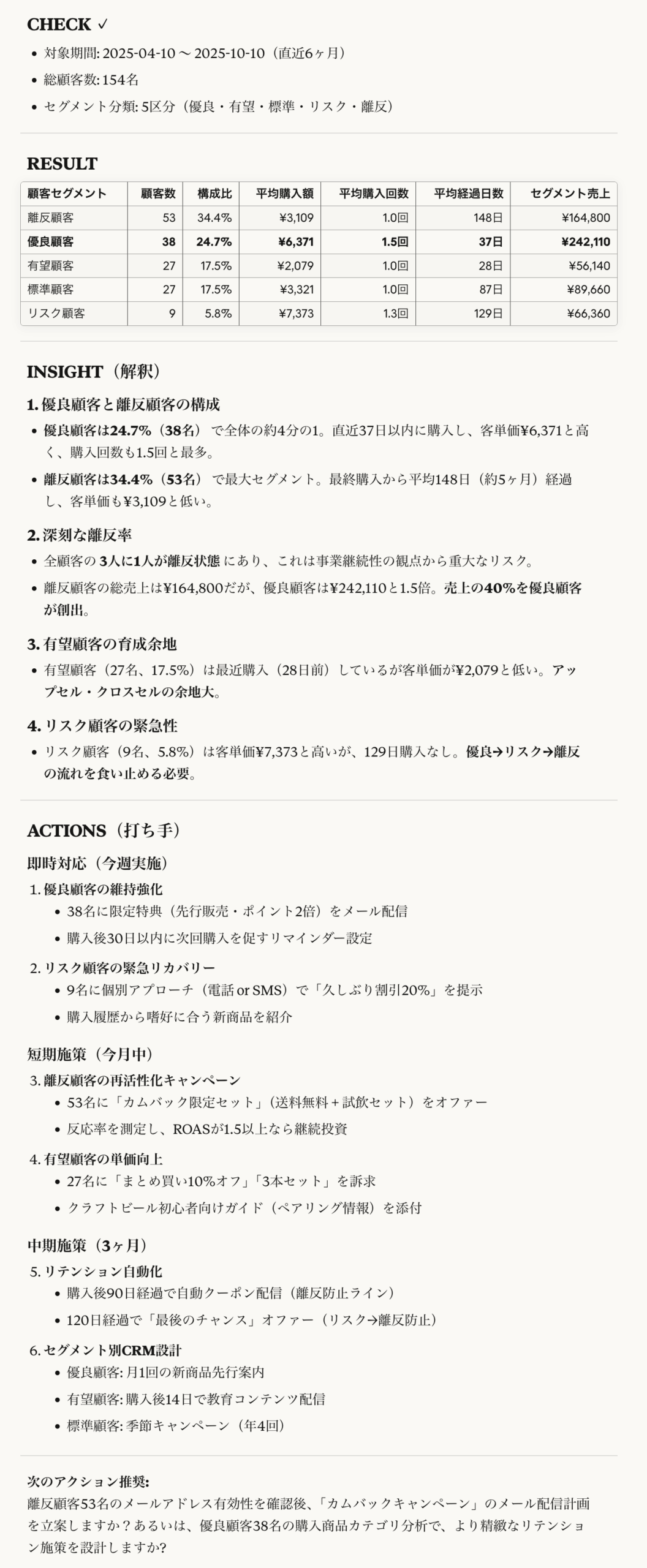

★★★RFM分析

Recency(最終購買日)、Frequency(購買頻度)、Monetary(購買金額)の3指標で顧客をスコア化し、「優良顧客」「離反リスク顧客」「新規顧客」などに分類します。

シンプルながら非常に説明力が高く、どの顧客層にどのような施策を打つべきかを即座に判断できます。

ロイヤルティ育成・クーポン配布・メルマガ対象選定など、あらゆるCRM施策の基本分析です。

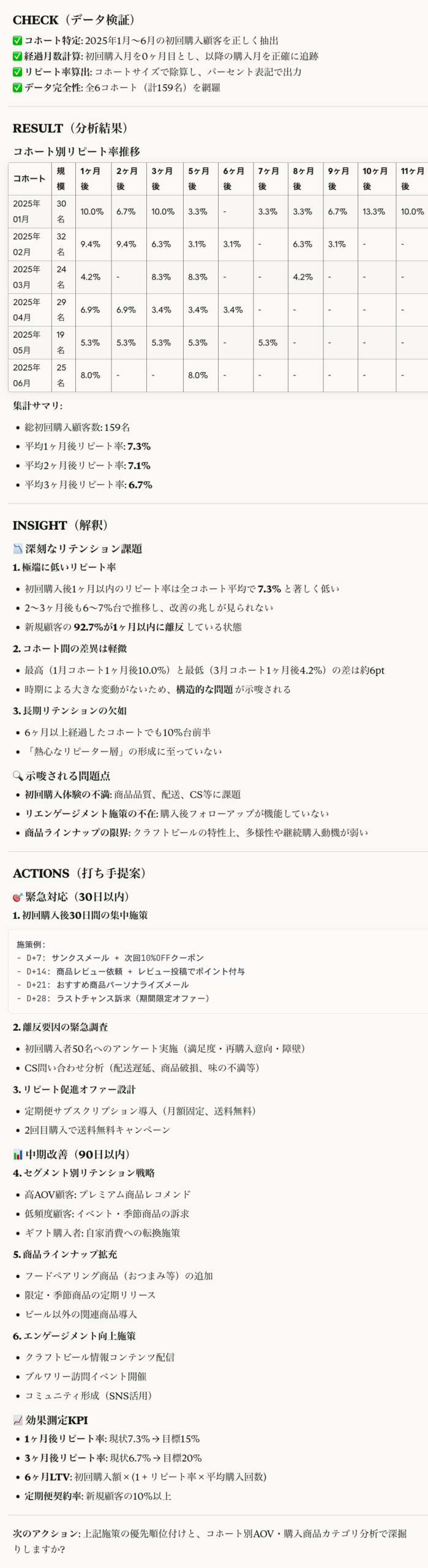

★★☆コホート分析

同じ時期に初回購入した顧客グループ(コホート)を追跡し、時間の経過とともにどれだけ残っているかを可視化します。

この分析により、「どの獲得施策が定着につながっているか」「購入周期はどれくらいか」が明らかになります。

短期的な広告指標では見えない“継続率の質”を定量化できるため、長期的な顧客価値の測定に役立ちます。

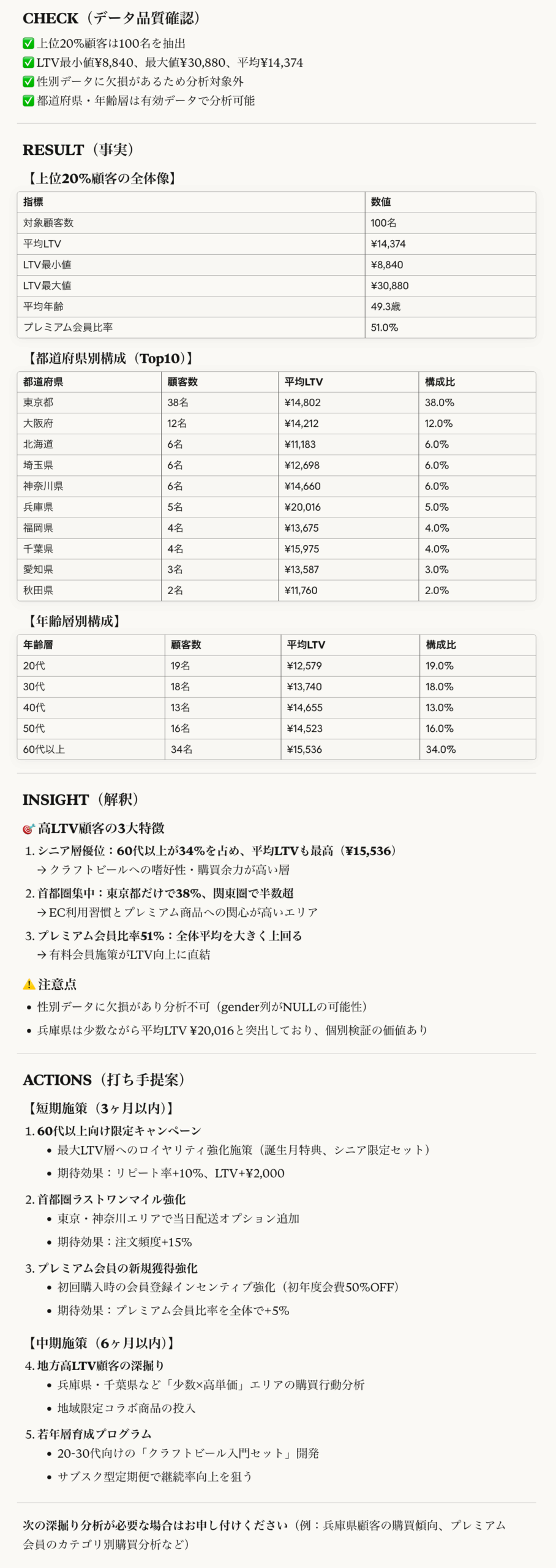

★★★LTV分析

顧客が生涯にわたってもたらす売上(Life Time Value)を算出し、「どのチャネルで獲得した顧客が最も長く・多く買っているか」を把握します。

LTVを理解することで、広告投資の回収期間を見極め、短期売上だけでなく中長期利益を重視した経営に近い視点で判断ができるようになります。

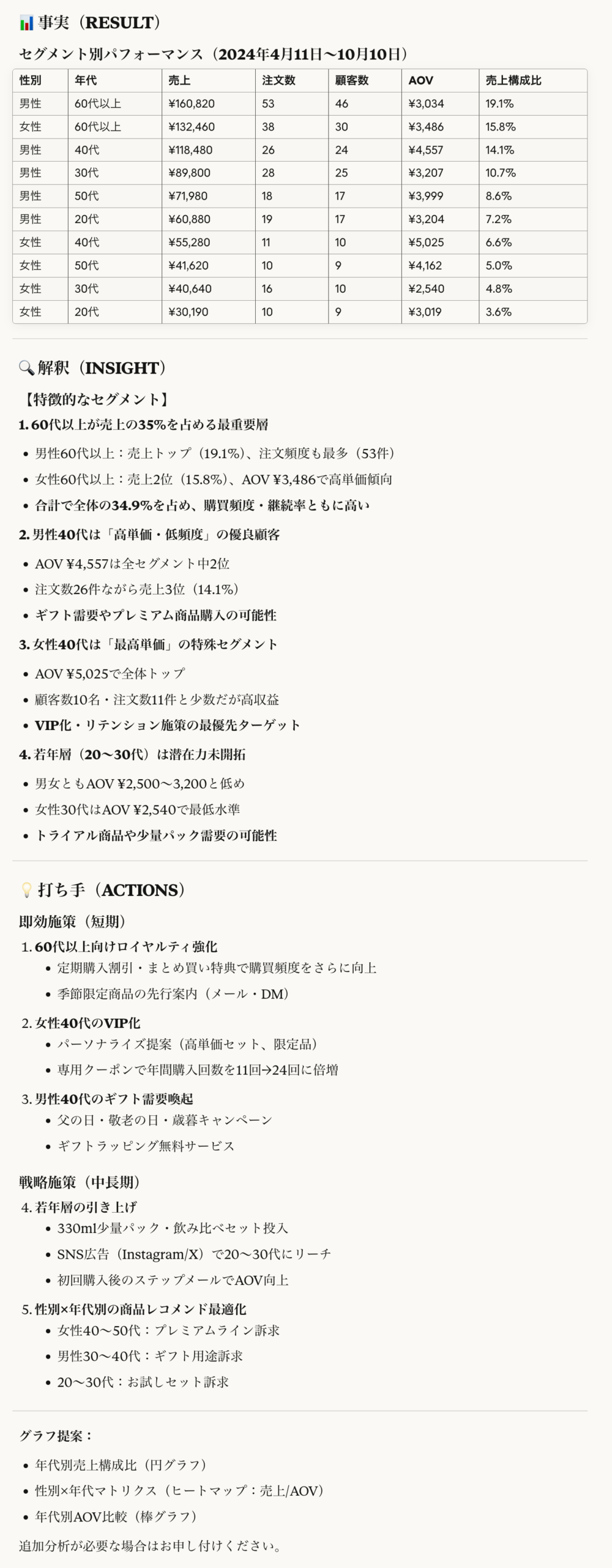

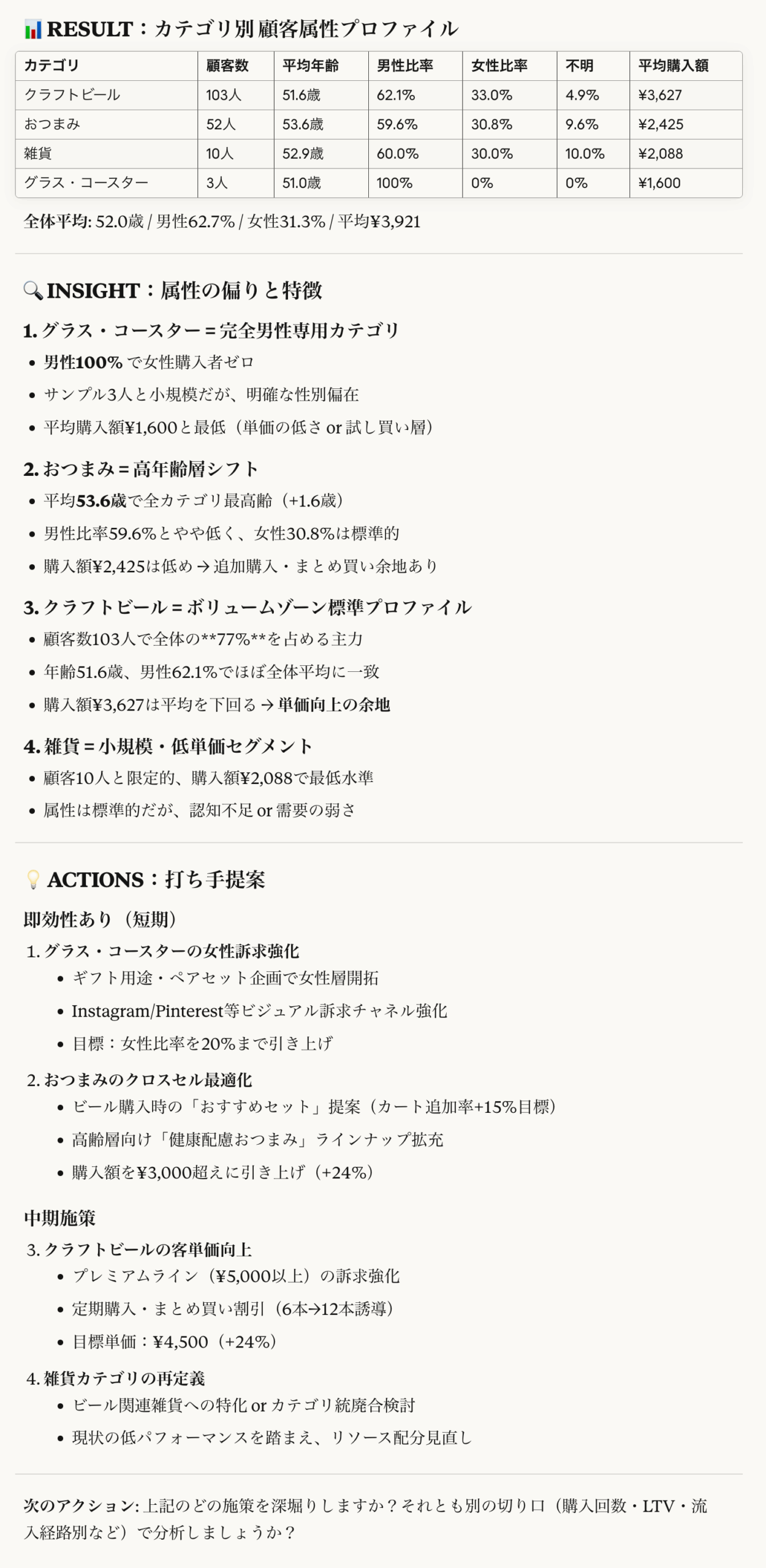

★★☆セグメント分析

性別・年代・地域・流入経路など、特定の属性(デモグラフィック情報)で顧客をグルーピングし、購買傾向を比較します。

「どの層が主力か」「どの層が伸びていないか」を把握でき、メッセージやクリエイティブを最適化するマーケティングの土台になります。

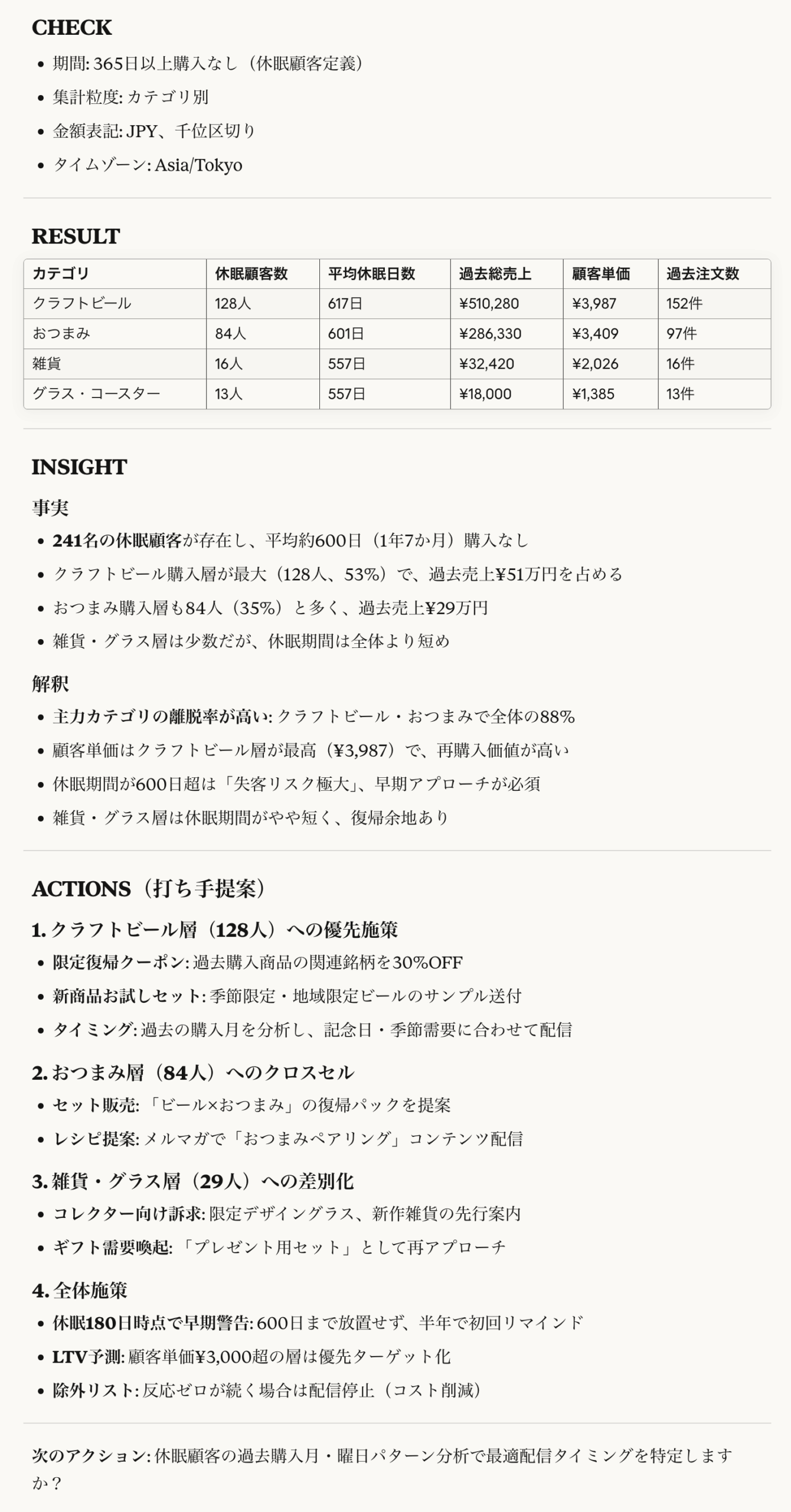

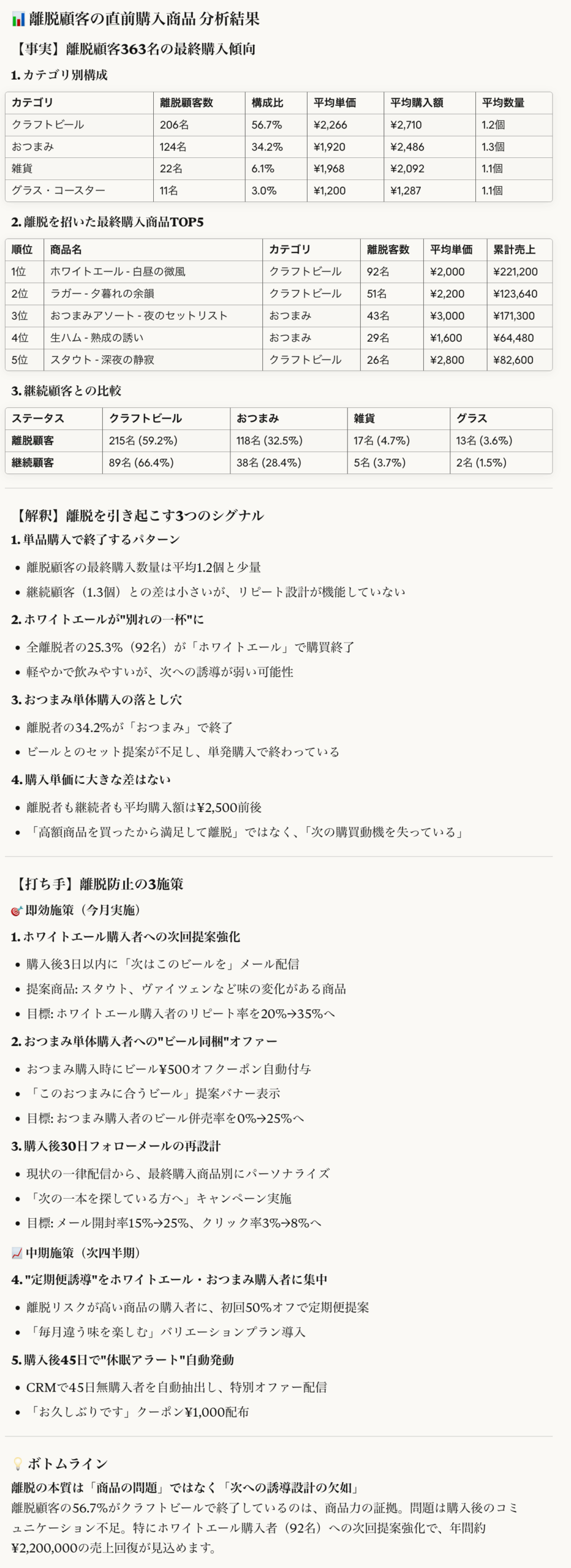

★★☆離脱顧客分析

一定期間購入していない顧客を抽出し、過去の購買履歴や属性から共通点を見つけます。

「どんな人が離れていくのか」を把握することで、再アプローチ(メール・クーポン・再訪誘導)の精度が大きく向上します。

休眠顧客を再活性化するための“予防型分析”です。

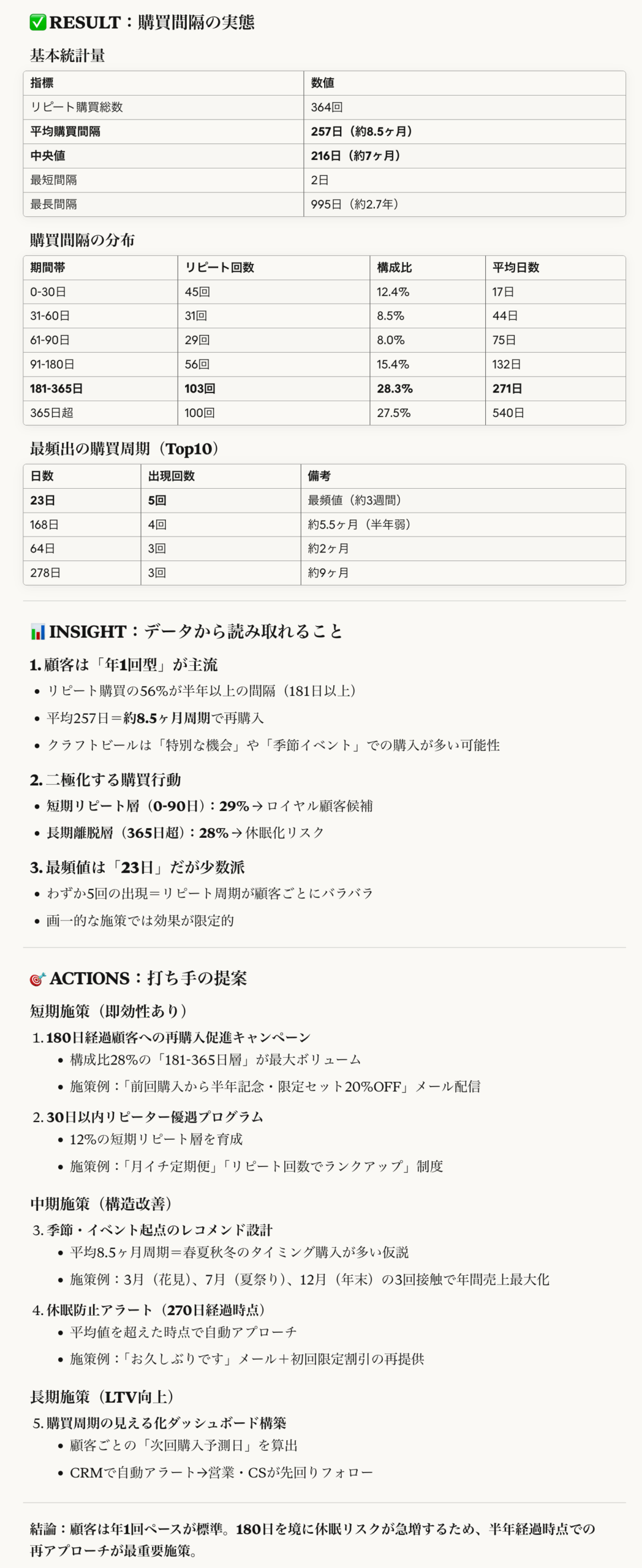

★★★購入周期分析

顧客が再購入するまでの日数・期間を分析し、「どのタイミングでリマインドを送るべきか」「購買のリズムは安定しているか」を明らかにします。

これにより、リピーター育成のためのメール配信やキャンペーン設計を科学的に行えます。

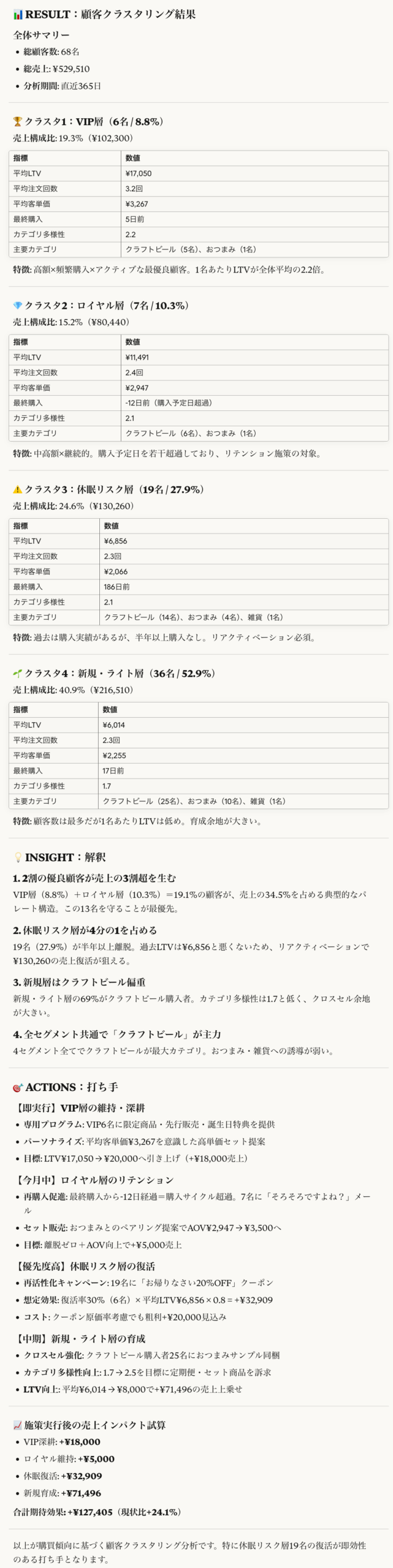

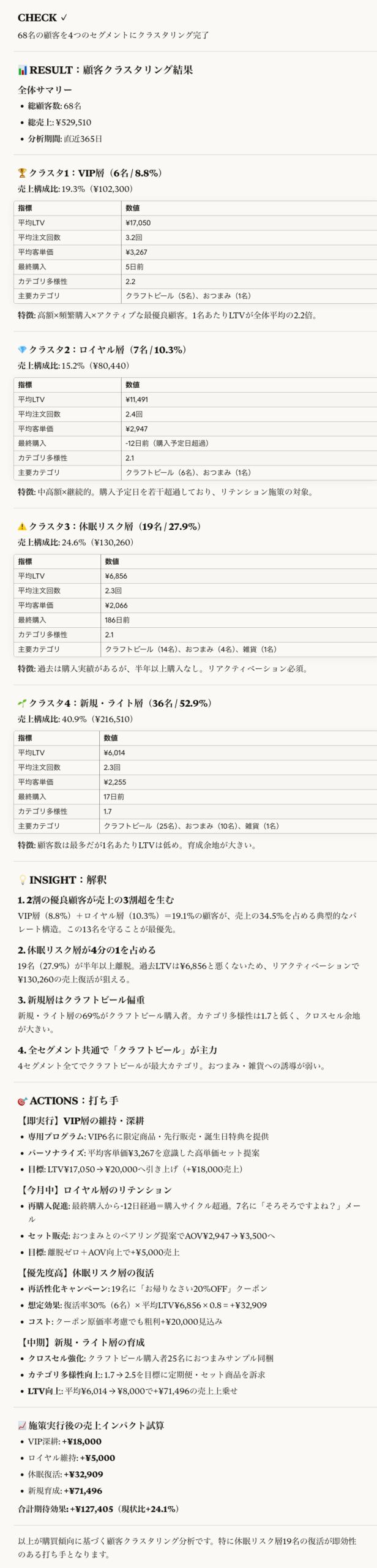

★☆☆顧客クラスター分析(K-mean法)

AIが購買パターンの似た顧客を自動でグループ化し、直感的に理解できる顧客セグメントを作成します。

「価格感度が高い層」「高頻度購買層」「ロイヤル層」など、機械学習的に導かれたクラスターは予測できなかった示唆をもたらします。

商品分析

売れている商品・売れていない商品を明確にし、在庫・販売戦略を最適化するための分析カテゴリです。

単品ごとの実績から、セット販売・定番化・廃盤判断まで一貫して意思決定に使えます。

商品の“動き方”を知ることは、事業の利益構造を理解する最短ルートです。

★★☆バスケット分析(併売分析)

顧客が同時に購入する商品組み合わせを明らかにします。

「Aを買った人はBも買う傾向がある」というパターンを可視化でき、クロスセル提案・セット販売・商品ページのレコメンド最適化に活用できます。

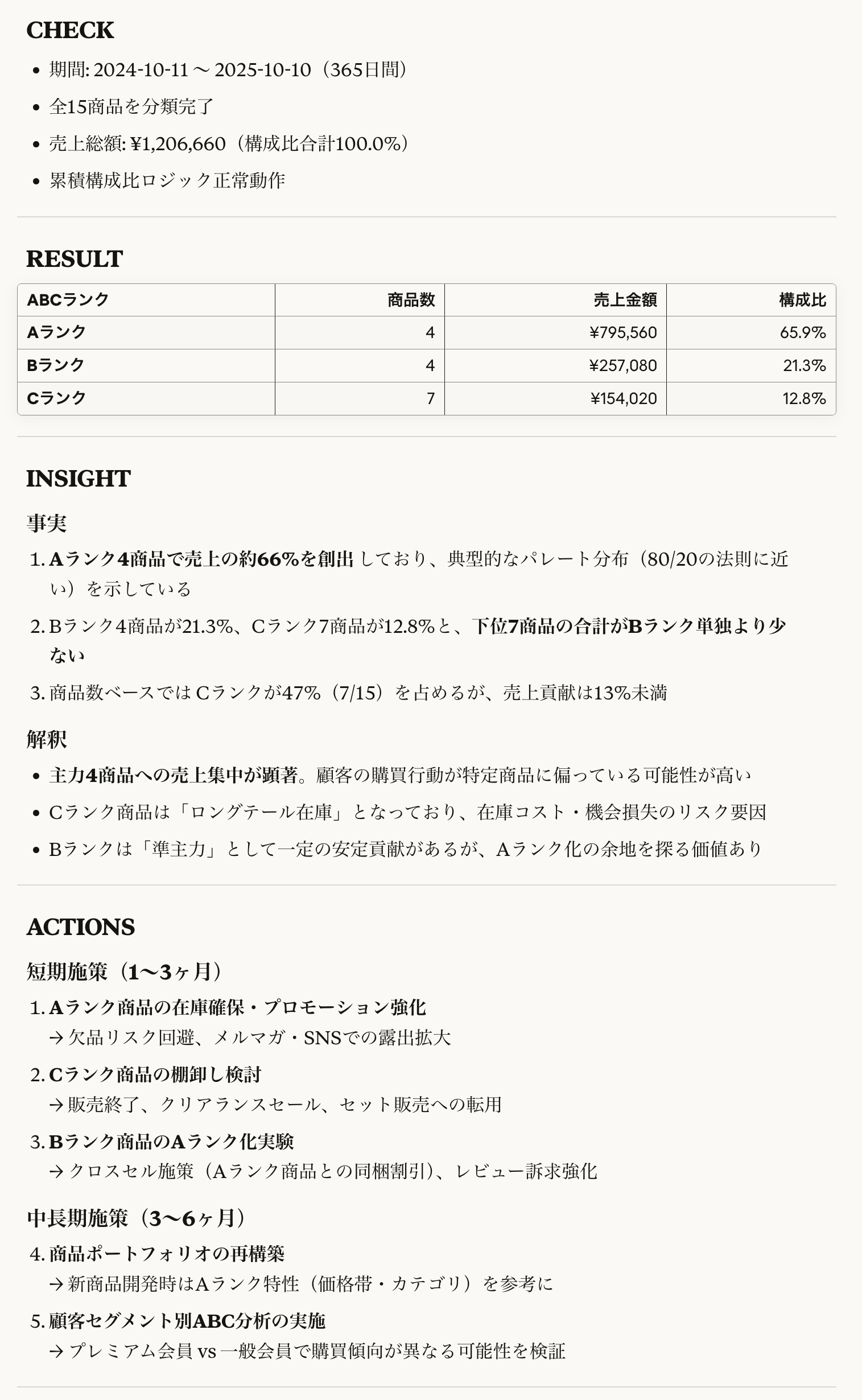

★★★ABC分析(売上構成比分析)

売上貢献度に基づいて商品をA(主力)・B(準主力)・C(補助)に分類します。

これにより、「上位20%の商品で売上の何%を占めているか」といった構造を把握し、販促や在庫配分の優先度を決められます。限られたリソースで最大の成果を出すための基本指標です。

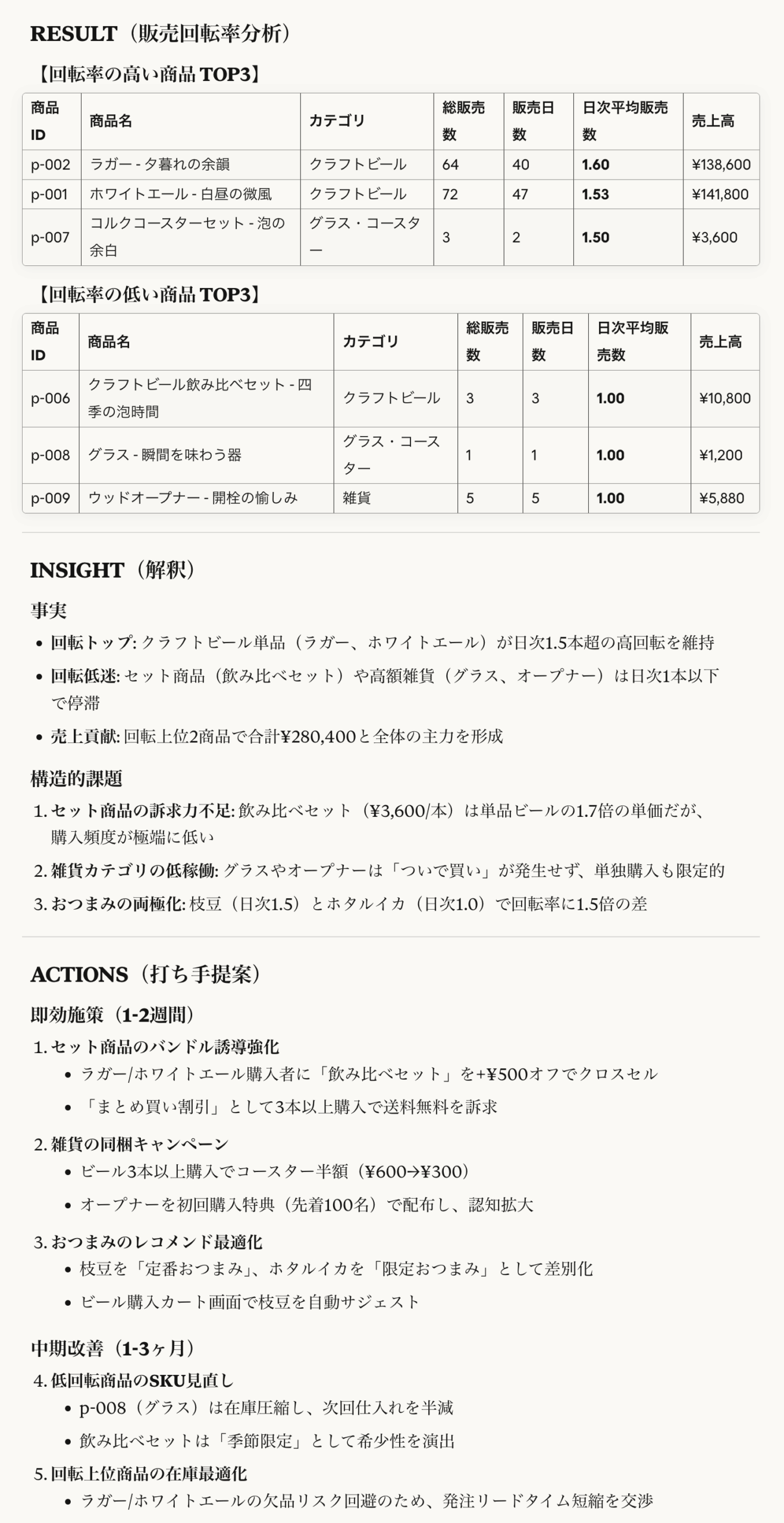

★★★商品回転率分析

在庫と販売数の関係から、商品がどの程度のスピードで売れているかを測定します。

回転率が低い商品は在庫リスクを抱えやすく、高い商品は追加仕入れや強化対象になります。

「どの商品を増やすべきか・減らすべきか」を定量的に判断できる、実務的な分析です。

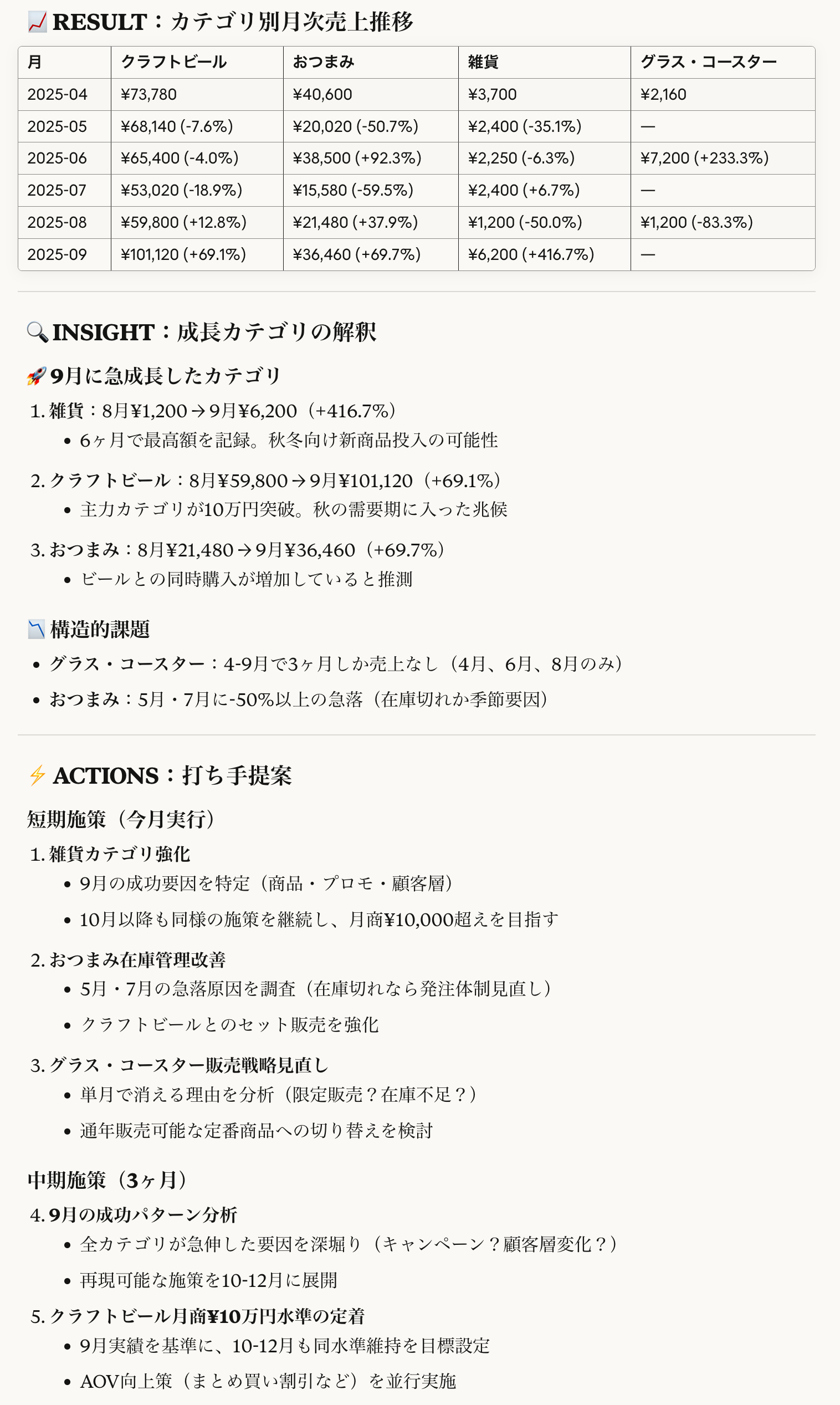

★★☆売上構成分析

カテゴリ・ブランド・価格帯など、さまざまな切り口で売上を分解し、構成の偏りやトレンドを把握します。

「高価格帯が伸びている」「特定ブランドが売上の半分を占めている」といった構造を明確にでき、商品ポートフォリオの最適化や新規開発の方向性に活かせます。

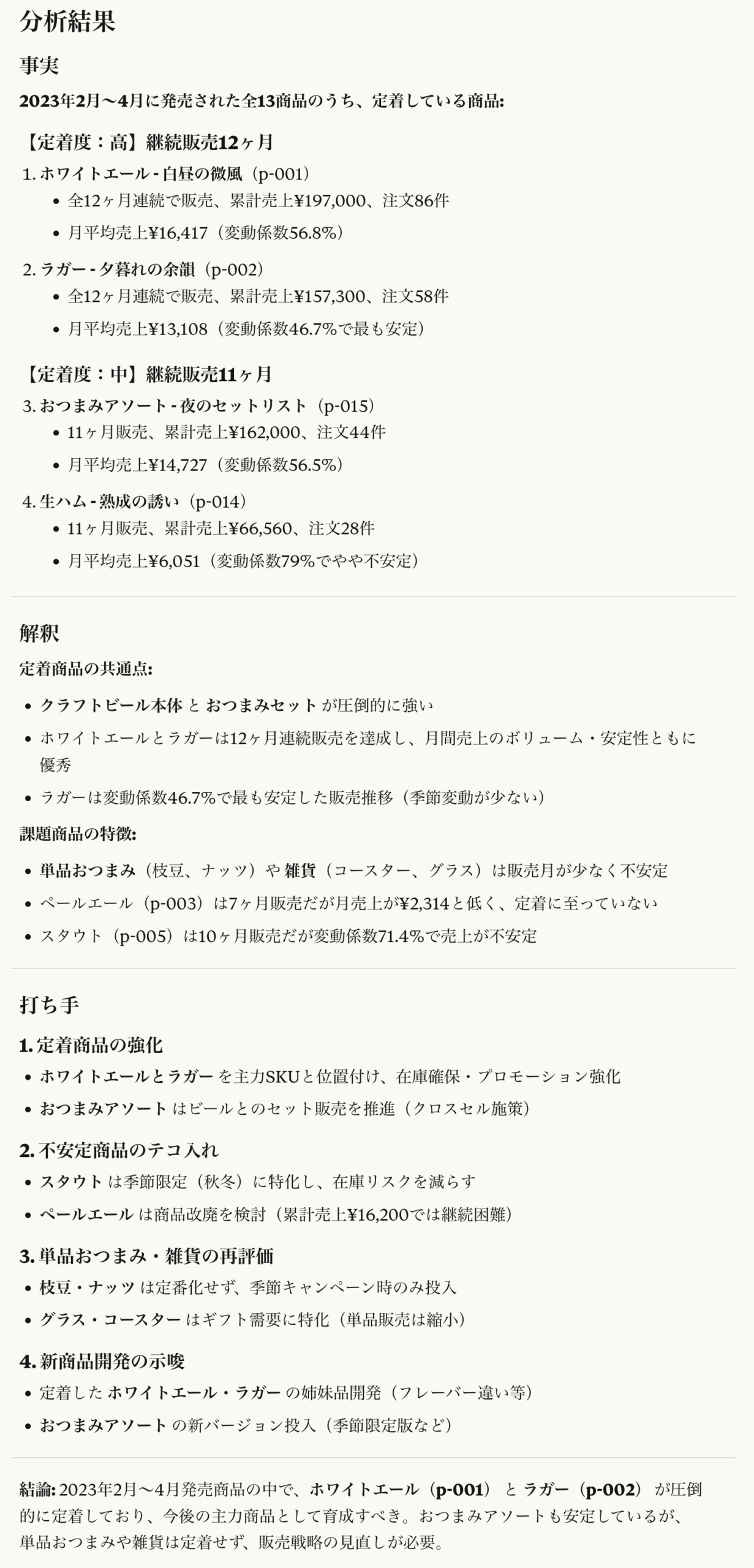

★★☆定着商品分析

新商品や季節商品の発売後の売上推移を追い、継続的に売れ続けているか(定着しているか)を確認します。

初動が良くても短命で終わる商品も多いため、この分析で「継続販売すべき商品」と「一過性で終わった商品」を見極められます。

開発・仕入れの精度を高める定番分析です。

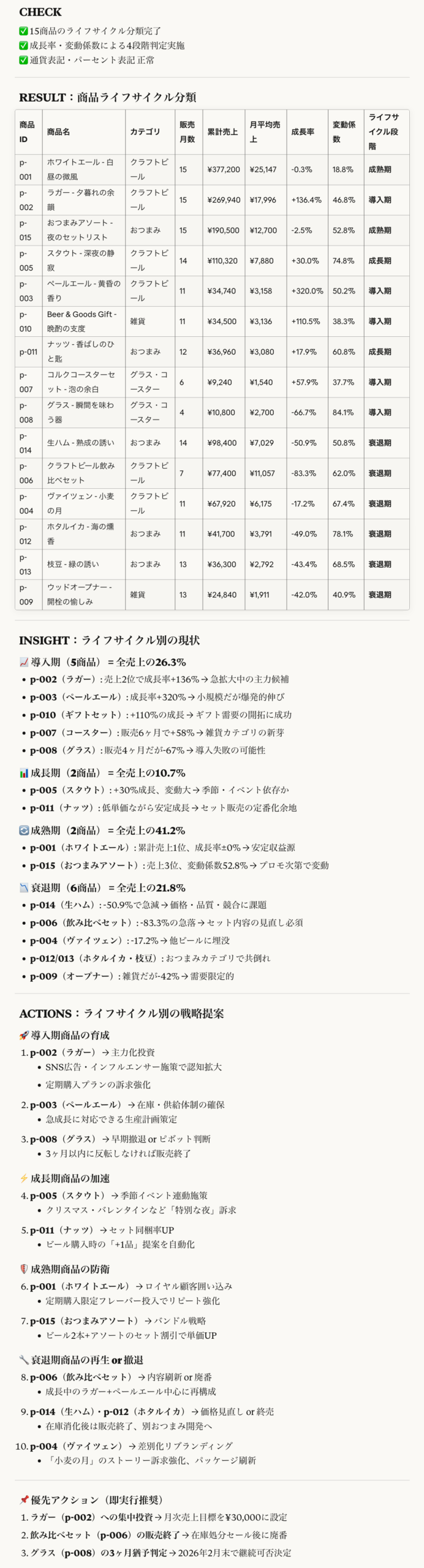

★★☆商品ライフサイクル分析

各商品の売上推移をもとに、「導入・成長・成熟・衰退」の段階を分類します。

それぞれの段階に合わせて、価格戦略・販促内容・在庫方針を変えることで利益を最大化できます。

事業ポートフォリオ全体のバランスを取るためのマクロ分析です。

★☆☆トレンド商品分析

過去の販売傾向を踏まえ、今後売れそうな商品カテゴリやテーマを予測します。

季節性や社会的トレンドをもとにAIが需要を先読みすることで、「次のヒット商品」を仕入れや販促の段階で先取りできます。

市場の波を掴むための“攻めの分析”です。